てやんでぇ 第01回 吉原大門

作 文聞亭笑一

大河ドラマ「べらぼう」が始まりました。

主人公の蔦屋重三郎は生まれも育ちも吉原ですが、吉原遊郭とはどこでしょうか?

どういう場所でしょうか?

場所

現在の地図で見ると右のように浅草・浅草寺の裏手になります。

日本堤の辺りは「山谷のドヤ街」と呼ばれた辺りになります。

江戸の下町、場末でもありました。

最初は日本橋近くにあったのですが(旧吉原)明暦の大火(1657)の後に、この地に移転しています。

ですから蔦重の時代は、すでにこの地に移転した後です。

遊郭の始まりは家康の江戸移封後からです。

太田道灌の建てた江戸城の周りに百姓家しかなかった寒村に、関八州を支配する大大名が都市作りを始めます。

最初から妻子を連れて移住した武士は少数派で、専ら単身赴任の武士ばかりでした。

また、江戸建設のために諸国から呼び集めた人足達も男ばかりです。

その上に、一攫千金を狙う商人達、それに戦で主家を失った浪人達・・・みな男ばかりです。

・・・となると、最も手っ取り早い商売は遊女屋になります。

徳川家も性犯罪防止の観点から遊女屋の存在を黙認します。

これが風呂屋と遊女屋を兼ねた湯屋で、雨後の竹の子の如く乱立し始めました。

幕府創設後に「これでは首都として見過ごしにできない」と、湯屋、売春宿をまとめて一カ所にしたのが吉原遊郭でした。

吉原・・・当初の資料には「葭原」と書いてあります。

名の通り、葭の生い茂った沼地を埋め立てて町を作ったのでしょう。

「吉原は女郎の脱走防止のため堀に囲まれていた」と言いますが、堀と言うよりは埋め残しの「どぶ」でしょうね。

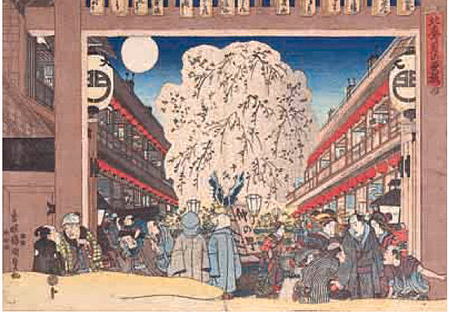

図

吉原大門

吉原の出入り口は「大門」の一カ所です。

ここには幕府直轄の関所というか、同心派出所というか、見張りが置かれ、その反対側には吉原の自警団やら、店に雇われたヤクザ者がたむろする番所のような施設が置かれていました。

門の中は・・・官憲の力が及ばない自治領と言った感じで、長崎の出島のようなものでした。

大店の店主の合議制で町の運営をしていました。

大門から前は「悪所」と呼ばれていました。

読んで字の如く悪所とは「良くない場所」で江戸の二大悪所と言えば吉原と歌舞伎座のことです。

浮世絵は、この二大悪所のスター達を描きます。

歌舞伎役者と遊女・・・江戸美術界の二大テーマでもありました。

図

貸本屋

第一回目は、もう少しご幼少の頃の蔦重から始まると思っていたら、いきなり貸本屋の店主として登場し、御老中・田沼意次に会ってしまいました。

長谷川平蔵や、平賀源内まで出てきて「オヨヨ・・・」という展開ですね。

火事で逃げ遅れて、蔦重の丁稚をしている子役の少年に蔦重の幼少時代を語らせるのでしょうか。

少年の名は「からまる」蔦重の幼名と同じです。

蔦重も両親から養子に出されて、蔦屋での丁稚奉公から始まっています。

遊女や客の使い走り、長じては自警団、用心棒など色町を仕切る「イナセなアンチャン」という役回りでした。

客として吉原を訪れる武士や大店の商人、こういう人たちと「カオ」が利く・・・、それが蔦重の財産でした。

この財産をどう使うか・・・知恵の出し所ですが、それが今回のテーマでもあるのでしょう。

平賀源内などの博学多才人が出てきます。多分・・・江戸の知恵を語らせるのでしょう。

出版業者

この時代の出版業者には二つの流れがあります。

京・大坂の出版社(版元)が出す書物を「物の本」と呼び、文化的、教育的文書がこれの分類に入ります。

儒学書、仏教書、歴史書、医学書、に加えて「唐詩選」「源氏物語」「徒然草」などがそれに当り、専ら上方で印刷されて江戸へと「下って」来ました。

こういう、固い書物を好まぬ人を「くだらねぇ」と言ったとか?

一方で江戸を中心に出版されたのが草双紙、絵双紙、黄表紙と呼ばれる「地本」です。

昔話などの物語を始め、風刺本や洒落本など面白さ、大衆受けを狙います。

出版が「書物」と「地本」に分かれますから、それを扱う問屋も書物問屋と地本問屋に分かれ両者が同じ店先に並ぶことはありませんでしたが、それを「何でもあり」と扱うのが貸本屋です。

初回の番組で蔦重は吉原の女郎達への貸本をしていましたが、貸本屋の一番の上得意は大名屋敷です。

参勤交代で江戸に出てきた田舎育ちの侍達は、単身赴任の江戸屋敷でやることがありません。

不用意に江戸市中に出て行けば「世間知らず」「田舎者」と馬鹿にされて・・・怒って刃傷沙汰など起こしたら藩が責任を問われます。

お家断絶、身は切腹では一大事です。

ですから貸本屋から「地本」を借りて・・・予習してから恐る恐る市中へ出て行きます。

蔦重が得意先とした大名家は秋田の佐竹藩と阿波の蜂須賀藩・・・いずれも田舎大名です。

とりわけ佐竹藩には朋誠堂喜三二をペンネームとする当代一流の戯作者がいます。

この人が・・・実は佐竹藩江戸留守居役筆頭でもありました。

蔦重が老中・田沼意次と直談判し、「自助努力をしているのか!」と叱られたのが第一回目ですが、田沼には会わぬまでも、為政者、政治家と交流があったであろうとは推察できます。

次回は「吉原細見」の出版でしょうか。

貸本屋が、編集、出版という高いハードルに挑みます。

作家(物書き)、絵師、編集者、彫り師、摺師・・・大勢の技術者集団の力を結集しないと、本は出来ません。

プロジェクトXのようなチームプレーがヒット作を産んでいきます。

吉原細見は吉原カタログ、吉原ガイドブック・・・といった出版物です。

これに・・・蔦重のアイディアを載せていきます。はてさて、どうなりますか?

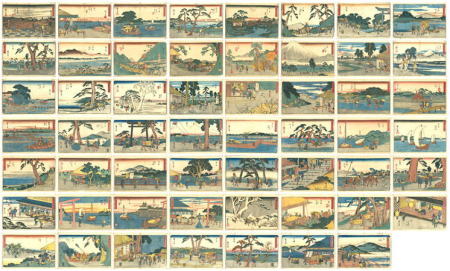

東海道宿場巡り #1 日本橋

私が「浮世絵」で思い出すのは広重の東海道五十三次絵図です。

ついでに「端唄」です。

下記に一覧で表記してみましたが・・・53次の筈が55枚あります。最初の「日本橋」と ゴールの「三条大橋」は53に含めていないからですね。

毎回、一枚ずつ取り上げてみたいと思います。

図

一、♪ お江戸日本橋

七つ発ち 初上り

行列揃えて あれわいさのさ

こちゃ 高輪 夜明けて 提灯消す

こちゃへ こちゃへ

広重の絵で日本橋を渡っているのは、どこかの大名家の行列ですね。

魚河岸からの商人達が天秤棒を担いでいますから朝ですね。

後方は朝焼けの空でしょう。

大木戸の左側には高札が何枚も張り出されています。

お上の「お達し」です。

初上り、初めて京に向かうのは商家の若旦那でしょうか。

七つと言えば午前四時です。

夏場でもまだ暗いうちに出発しましたね。

今日のうちに神奈川か、保土ケ谷辺りまで足を伸ばそうというのでしょうか。

七つ時では提灯なしには歩けません。

別れを惜しむ見送りの人たちが、銘々に提灯を手にし、高輪の大木戸まで送ってきます。

高輪で夜が明けました。

木戸の手前で見送りの人たちと別れ、木戸番に関所手形を提示して、いよいよ旅の始まりです。

高輪の木戸・・・三田駅より新橋寄りです。石垣だけが残ります。

品川宿まではまだ距離が残ります。

さぁ、ここからが旅のはじまり・・・と、気を引き締めたところへ・・・茶店の婆さんが「こちゃぇ」と誘います。

図