てやんでぇ 第02回 吉原細見

作 文聞亭笑一

大河「べらぼう」が軽快に滑り出していますが、軽すぎて・・・歴史物語と言うよりは時代小説と言った印象になります。

江戸城内まで軽い。薄っぺら・・・。

それはさておき、劇中で使われる言葉に分からない物が多々あります。

忘八

吉原は町奉行所からは独立した自治組織です。

官憲の立ち入りはありません。

その自治の仕組みは女郎置屋の店主達の合議制ですね。

「忘八」とは女郎屋の店主の別称です。

忘八=八つの徳を忘れた、ならず者 八つの徳とは「仁義礼智信忠孝悌」の八つです。

後に曲亭馬琴が書いた南総里見八犬伝で、この八つの徳を備えた玉が飛び散り、若者に姿を変えて活躍するという物語になります。

仁・・・優しさ、人間愛、包容力といった豊かな人格

義・・・義理人情の義です。受けた恩義や約束を忘れず、義理を果すこと

礼・・・年長者を敬い、先輩諸兄に先を譲ること 秩序を守ること

智・・・知っているだけではなく、知識を生かす発想の柔軟性 知恵者

信・・・約束を守ること 大言壮語など、身の程知らずはしない、言わない

忠・・・自分の属する組織や社会のしきたりを守ること 自分より組織目標を優先すること

孝・・・親やご先祖様を大切にすること 家訓、伝統を守ること

悌・・・兄弟や親族を大切にすること 家内安全を心がけること

なんとなく・・・道徳の時間になってしまいました(笑)

戦前までは、この八徳が教育の根幹でしたが太平洋戦争に至る過程で「君に忠、親に孝」ばかりが突出してしまいました。

しかし、我々の世代はこの八徳が名前に使われました。

大河シリーズの配信名簿を見たら、半数以上の方々が八徳のどれかを使っています。

ところが敗戦後、「忠」は日教組や革新政党から戦犯扱いを受けました。

ついでに八徳すべてが否定的に見られました。

その意味で現代人は忘八の中に生きているのかも知れません。

女郎屋の親父同様に「人でなし」の世の中です。

平賀源内

四国・高松藩士なのですが、「江戸のダ・ビンチ」などと言われるほどに博識多才で、藩という枠組みに入りきらず「休職」のような恰好で江戸市中に住まいます。

才能を惜しんだ藩主が、藩士としての身分を残したままで浪人生活をさせていました。かなり変則です。

信州・佐久の名門で、武田氏に滅ぼされた平賀姓を名乗ります。

・・・が、首を突っ込んだ分野ごとに異なるペンネームなどを名乗りますから、どれがどうなのかよく分かりません。

ドラマに出てきた「貧家銭内」もその一つで、戯作本などのペンネームに使ったりしています。

ですから・・・長屋など駆け回って「源内先生は・・・」などと尋ねても解らないのです。

長屋衆には「銭内先生」なのです。

源内は男色でしたから吉原に縁がありません。

瀬川菊之丞という役者がお目当てでした。

その源内が、吉原を褒めたら・・・話題性がありますねぇ。

それを狙った蔦重の着眼も流石でしたが、源内の序文も見事でした。

女衒、女を見るに法あり。

一に目、二に鼻筋、三に口、・・・と来て髪の生え際、肌、歯並びなどへと続けていきます。

女衒とは女郎買いのこと、スカウトですね。

また、源内は文章のまとめ方、「起承転結」のお手本も残しています。

起⇒京都三条

承⇒糸屋の娘

姉は18 妹は15

転⇒諸国大名 弓矢で殺す

結⇒糸屋の娘は 目で殺す

御三卿

江戸城内の場面が説明なしに出てきます。

前回は江戸城内での老中衆の政策談義やら、御三卿の一橋家に嫡子が誕生した話やらがありましたが、背景がわかりにくいですね。

御三卿というのは8代将軍吉宗が、将軍後継者として御三家(尾張、紀州、水戸)よりも上位に位置づけた将軍を出す家柄です。

この時代は吉宗の孫世代になっていましたね。

御三卿の会合の中に田安賢丸という若者が出てきました。

劇中でも田沼政治に反対する立場を取っていますが、後の老中・松平定信です。

田沼政治のライバルですね。

ドラマがどう描くか解りませんが、賢丸は傍流の白河松平(越智松平)に養子に出されます。

その後、田安家の当主が亡くなり、田安家への復帰願いを申請しますが、認めてもらえませんでした。

将軍になり損なった貴公子でもあります。

それとは別に、老中首座のような形で石坂浩二が演ずる松平武元という館林藩主が出てきます。

凄い年寄メークで、眉毛が数センチも伸びていますが、武元は老中を退いた後に65才で亡くなっています。

ですから・・・85才の石坂浩二が演じる役ではありませんね(笑)

「恥を知れ」と金権政治を叱っていましたが、実際は田沼政権、政策の支持者だったはずです。

ともかく吉宗の時代から家重、家治と3代、15年間にわたり老中首座を務めました。

江戸幕府の財政再建は田沼あればこそ・・・で、通貨改革により商業の発展を促進しています。

ただ、商家からの税収で潤ったのは幕府だけで、地方の諸藩は蚊帳の外、借金苦に悩まされます。

吉原細見

吉原ガイドブックですね。

版元の鱗形屋から編集を任されました。

内容を最新版に改めるのが目的の編集作業ですが、実際は大幅改訂になります。

現代で言えばプロ野球の選手名鑑とか、大相撲の番付表のようなものですから、最低でも年に一度の改訂が必要です。

鱗形屋は改訂作業をサボっていましたね。

・・・というより、鱗形屋にとっては「黄表紙」という新ジャンルの書物に出版の主体を移していました。

黄色い表紙の絵本なので「黄表紙」です。黄色・・・当時の印刷技術、紙漉きの技術からして最も色褪せしない色です。

色褪せすると「旧い」と嫌われ売るにしても、貸すにしても、価格が下がってしまいます。

この黄表紙、絵入り物語・・・とでも言いますか、漫画、劇画ほど絵が多くありませんが、挿絵というには絵が中心の読み物になります。

この当時の鱗形屋での人気作家は朋誠堂喜三二、絵師は恋川春町でした。

代表作「一睡の夢」は、飛ぶように売れたと言います。

付録1,東海道53次 品川

恋の品川 女郎衆に

袖ひかれ

乗りかけ御馬の 鈴が森

こちゃ 大森 細工の松茸を

こちゃへ こちゃへ

東海道を京に向かって最初の宿場は品川です。

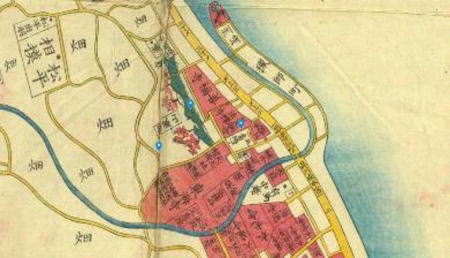

図

・・・皆さんは現在の品川駅界隈を想像するかも知れませんが、現在の品川駅は明治の「♪汽笛一声新橋を・・・」の時に入り江を埋め立てて作った駅で、品川宿のずっと手前、東京寄りです。

江戸時代の品川ではありません。

歴史の会などで品川宿を案内すると、皆さん首をかしげます。

品川から京浜急行で品川宿に向かいます。

降りるのは北品川駅。

「品川駅の南なのに・・・どうして北品川なのですか?」

答えは明快です。「品川宿の北のハズレですから北品川」つまり・・・現在の品川駅から京急で一駅行った先が品川宿の北のハズレで、京急の次の駅・新馬場までが品川宿なのです。

品川宿に流れ込む川は、現在は目黒川と呼ばれていますが、元の名は「砂川」です。

それが訛って「品川」になりました。

上流から土砂を運んで河口丘を築きました。

州崎、漁師町と地図にある辺りです。

州崎弁天は江戸名所の一つでしたが、いまや埋め立てで完全に陸地化しています。

が、広重の絵にある通り、品川宿は海に面して崖の上に建ちます。

品川宿は上り客(西行き客)に使われることは殆どありませんでしたが、下り客、特に大名行列ではよく使われました。

品川までは好い加減に行列してきて、ここから格式に従い、威儀を正して御府内に入る・・・そういう、支度をする場所でもありました。

しかし、大大名の場合はそうは行きません。

幕府の厳しい監視の目が光りますので品川ではなく、川崎宿で威儀を正しました。

もう一つ・・・江戸の府内では吉原にしか悪所はありませんが、大木戸の外に出ると女郎屋があります。

品川は東海道筋では最初の花街です。

これを宿場女郎とか岡場所とも呼びます。

吉原には行けない、庶民の男達が女郎買いに行く・・・そういう郊外の花街でもありました。

品川を過ぎて、鈴ヶ森、大森、蒲田を過ぎて六郷土手から多摩川を越えて、川崎に向かいます。

図

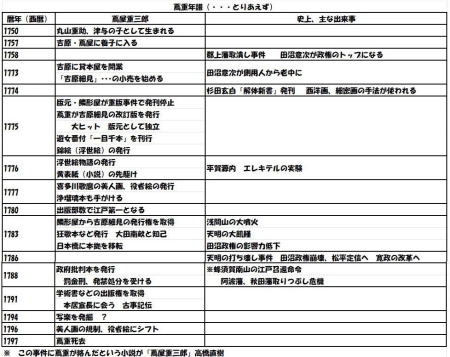

付録2,蔦重年譜

図

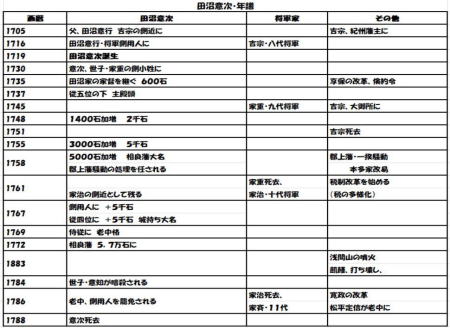

付録3,田沼意次・年譜

図

付録4,田沼政治の狂歌

この上は なお田沼るる 度ごとに めった取り込む 主(と)殿(のも)家来も

田や沼や 汚れた御代を 改めて 清くぞ澄める 白河の水

白河の 清き水にも 棲みかねて 元の濁りの 田沼恋しき