てやんでぇ 第03回 一目千本

作 文聞亭笑一

今日は小春日和の良い天気です。

3月並の気温とかで、梅の蕾が膨らみますね

道路脇では三つ叉や沈丁花が花を開く支度をしています

今回の大河

話題を見つけ出すのに苦労しています

一目千本

前回は田沼意次に「おまえは何を努力しているのか!」と叱られた蔦重が、「吉原細見」の編集をして、情報のリニューアルをするところから始まり、ついには自らが新作本の出版にまで至る過程を描いていました。

蔦重の初めての出版本は「一目千本」です。

一目千本といえば吉野の桜・・・西行に始まり、秀吉に続き、桜の名所として現代にまで続きます。

その見事さを示す言葉が一目千本でした。

吉野の桜、前の千本、中の千本、奥の千本・・・などと称えられますが、山全体が桜色に染められます。

写真にすると・・・それほどの迫力がなくなってしまいますが、桜の群生部分に注目すれば香り立つような鮮やかさです。

近頃はそれに対抗して、仙台近郊の白川の桜が登場してきました。

北上川沿いの桜並木・・・これに「一目千本」と銘打って観光誘致をしています。

吉野の桜を引用しようとしたら、白河千本桜が先にヒットしました。

川沿いの桜並木、至る所にある桜名所の定番ですが、船下りをしながら味わえたら趣がありますね。

とはいえ、桜の時期だけの楽しみですから、船を投資しても採算が合わないでしょうね。

一カ所に立ち止って全体を見渡せる・・・それが一目千本でしょう。

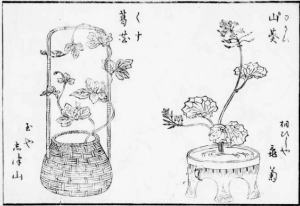

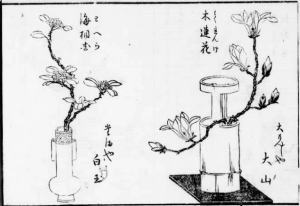

ところで蔦重が発行した「一目千本」は吉原の女郎衆を花に見立てて、生け花風の絵にしたのが斬新でした。

図1

図2

北尾重政

蔦重の企画力もさることながら評判を取るには、やはり絵の力が大きいですね。

当時はまだ注目されていなかった美人画の世界で才能を見せ始めていたのが北尾重政でした。

北尾は絵だけではありません。

得意だったのは書道の方でした。

それもあって、一目千本の品格が上がったとも言えます。

画家としては、弟子の喜多川歌麿の方が有名しなりますが、北尾流と言われる画風で、多くの弟子達を育てています。

現代ではアニメ業界が世界をリードし、日本を訪ねる観光客のかなりの方々はアニメから日本に興味を持ったのだとも言います。

そういう文化のルーツは、江戸期の浮世絵から始まったのかも知れません。

浮世絵がヨーロッパの画壇に大きな影響を与えたのは周知の事実でもあります。

図3

蔦重の初版本「一目千本」はモノクロでしたが、鱗形屋など、既存の大手印刷業界では多色刷り、錦絵の世界へと技術革新を進めていました。

木版印刷と言いますが、職人技の世界です。原稿の描き手がいます。

まずは絵師が物語の中核となる絵を描きます。

それに、書家が物語の本文を書き付けます。

これが原版ですが、彫り師はその裏絵を用意しなくてはなりません。

左右逆向きの原稿にそって彫り進めます。

木版画・・・桜の木や桂の木が使われました。

彫りやすくて(柔らかい)しかも型崩れしない(固い)材料が求められます。

モノクロ印刷の時代には原版は一つですみましたが、多色刷りとなると、色毎の原版が必要になります。

右図の重政の絵にどれだけの数の原版が彫られたのでしょうか。

そしてそれを・・・寸分違わず重ねていく摺師・・・これまた名人芸ですね。

着物の重ねの部分などミクロン単位の正確さが求められたのでしょう。

江戸時代の印刷屋さんの技術には、脱帽して、敬意を払うしかありません。

しかも、作品は個々の技術の成果ではありません。

絵師、彫り師、摺師の三者が作品への思いを共有しないと良い作品にはならないと思います。

その意味では、そういった職人達をまとめていく棟梁の采配・・・さぞかし大変だっただろうと同情します。

その意味で、自ら草案を企画し、編集し、印刷して製本するというプロセスを体験したことが蔦重の強みになりました。

鱗形屋をはじめとする既存の印刷業界に対し、改革を仕掛ける第一歩が踏み出されていきます。

それを「殺気」と警戒する鱗形屋のビジネス感覚も立派です。

出る杭は打たれる・・・と言いますが、ここまでの蔦重は「叩かれる杭」ばかりやっています。

へこたれない姿が良いですね。

それはそれとして・・・江戸城の内部で何が起きているのか・・・もう少し説明してくれないと、理解不能です。

将軍の交代、御三卿の家々での綱引きなど・・・整理して欲しいですね。

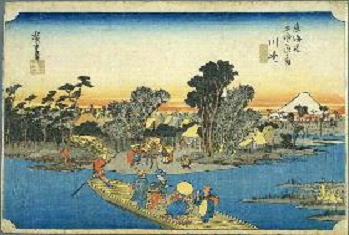

図 4

4

図5

東海道五十三次絵図 川崎

東海道には橋の架けられていない河が三つありました。

江戸の防衛線でしょうか。

東から多摩川、大井川、木曽川です。

どれも暴れ川として名高く、橋を架ける工事が難しい・・・という側面もありますが、軍事上の防衛線と言うよりは、幕府創業者・家康の意識の中で人生の「境」であっただろうと思われます。

多摩川は江戸の境、大井川は駿府の境、木曽川は上方との境・・・そしていずれも家康の鷹狩りの猟場でもありました。

表向きは「首都防衛線」ですが、利根川を銚子にまで追い払った家康にとって、多摩川まで敵に攻め込まれることなど想定外だったと思います。

多摩川を挟んで東京側が六郷・・・公式の宿場ではありませんが、川止めとなれば人が溢れます。

商人宿、茶店、岡場所などで賑わっていた場所です。

六郷から舟で川崎へと渡ります。

港町・・・川崎側の船着き場ですが・・・美空ひばりの「港町十三番地」の舞台でもありました。

昭和の頃にコロンビアレコードの本社工場があった場所です。

それはともかく、川崎宿に入ると道が分かれます。

右、東海道 左、大師道 そしてその分かれ道にあったのが歌詞にある万年屋でした。

万年屋の名物は「奈良茶飯」です。

元々は奈良の興福寺や、東大寺の僧が食べていた精進料理の一つだったようですが、豆類や栗などを炊き込んだ醤油風味の「おこわ」です。

弥次喜多も「万年屋の奈良茶飯を食した」と東海道中膝栗毛に書かれています。

川崎宿の名物でした。

もう一つの名物が「三角の海苔巻きおにぎり」です。

川崎宿は三角握りの発祥地なのです。

蔦重物語の少し前、8代将軍吉宗が紀州から江戸入りのため東海道を下ってきました。

将軍として初の江戸入りです。

行列は保土ケ谷宿にまで伸びています。

江戸入りに向けて隊列を整えるべく「大休止」になりました。

そこへ、宿名主・田中休愚が献上したのが三角握り飯でした。

海苔巻きを三つ円いお盆に盛って献上します。

「葵のご紋ではないか、めでたい!」暴れん坊将軍が大喜びして、吉宗時代の川崎宿は特別な恩恵を受けました。

家康時代に建設した「二か領用水」の修理費用を幕府が財政支出してくれています。

そのやりとり・・・将軍と宿名主の取り次ぎをしたのが大岡越前守です。

川崎宿は港町から色町の堀之内を経て京急・八丁畷駅まで延々2km続きます。

八丁畷駅が宿場の外れですね。芭蕉の句碑が建っています。

麦の穂を たよりにつかむ 別れかな

ここから、鶴見川を越え、鶴見、生麦から神奈川宿、保土ケ谷宿へと進んで行きます。

新春の箱根駅伝の第一中継所・鶴見が近付いてきました。

日本橋から間もなく20kmです。

餡を羽二重餅で包んだ「米饅頭」は鶴見の銘菓です。ボチボチ3時のおやつの時間でしょうか。

図6