てやんでぇ 第04回 版元の壁

作 文聞亭笑一

版元の壁

蔦重が苦心惨憺・・・ようやく出版にこぎ着けた吉原花魁画集「雛形若菜」が、鱗形屋をはじめとする出版界の老舗によって、西村屋に詐取されてしまいます。

ここら辺りが業界の影の圧力というのか、有望な競争相手になりそうな新参者を潰す手法の一つですね。

物語は江戸時代後期の出版業界を扱っていますが、現代でもあらゆる業界に見られる「新参排除」の手法の一つでもありますね。

奇しくも・・・蔦重と同業のフジテレビが滅多打ち・・・

蔦重は既得権益にあえて抗戦せず、泣き寝入りのような形で西村屋に著作権を奪われますが・・・それが結果的には良かったのかも知れません。

「後の先」とか「負けて得取れ」などと言われるように、関係者の同情と信用を積み重ねます。

問題にして騒ぎにし、お上に「怖れながら・・・」と直訴すれば、著作権法がなかった時代でも地本屋たちの横暴は「お叱り」を受けたかも知れません。

が、そこまでしたら・・・蔦重は出版業界からも、吉原の社交界からも追い出されていたでしょうね。

正しいからと徹底抗戦することを「理路整然と間違う」とも言います。

どこかの野党がやり続けていますが、正しいだけでは国民の信頼は得られないと思います。

それにしても・・・源内と一緒に訪れた場末の芝居小屋で「美人画」を思いつき、さらに資金源は呉服屋から「宣伝料」の形で集めようとは・・・凄い発想です。

江戸の出版業界

書物、書籍、本・・・などと言いますが、江戸時代には本屋は二つの流れに分かれていました。

京大阪を中心とする漢籍、源氏や徒然草など文学作品、仏典などを出版する伝統的出版業者に、絵入りの物語本を出版する「地本屋」という流れがあります。

地本・・・そうですね、雑誌、アニメと言った感覚でしょうか。

今回の物語は地本屋業界の栄枯盛衰が物語の中核になりそうです。

当時の江戸の主立った出版業者・版元を列記してみます。

◆須原屋市兵衛・・・学術書など、固い書物の出版が多い 「解体新書」の出版が目立つ

◆鱗形屋孫兵衛・・・地本業界の花形企業 物語本、絵入り本など流行本を手がける

◆鶴屋喜右エ門・・・江戸の地本業界のリーダ、業界のとりまとめ役

◆西村屋与八 ・・・浮世絵の出版で名高い 浮世絵の分野では業界トップ

そのほかにも「吉原細見」だけでも多くの出版業者がいました。

鱗形屋、鶴屋に加えて相模屋与兵衛、相模屋平助、三文字屋、山本九左衛門の名も見えます。

この後に参入するのが蔦屋重三郎ですが、情報の新鮮さ、正確さで他を圧倒し、他社を「吉原細見」からの撤退に追い込んでいきます。

一時期、独占に近いシェアだった鱗形屋にすれば「軒先を貸して母屋を乗っ取られた」という印象でしたね。

その怨恨が蔦重による「雛形若菜」の出版を妨害し、イヤガラセに走った動機かも知れません。

現代に残る「雛形若菜」の浮世絵ですが、耕書堂・・・蔦重の版元印が残る物も幾つかありますが、多くは西村屋だけの版元印です。

当初は両者が共同出版だったのが、徐々に西村屋が独占販売して「乗っ取った」形のようです。

田沼と松平

今回のドラマで江戸城内が舞台になると「松平」ばっかりが出てきます。

昨年のドラマでは

「藤原」ばっかりでしたから、またか・・・という印象にすらなります。

藤原も、徳川(松平)も、長期政権でしたから縁に繋がりたいという社会現象だったのかも知れません。

国会では「夫婦別姓」が大きな課題として取り上げられていますが、歴史を辿れば「姓」などは勝手気ままに変更されてきました。

野放図の自由化は問題かも知れませんが、もうすこし自由度は上げても良いかもしれません。

しかし、今でもペンネーム、芸名などは勝手気ままに名乗れます。

法律なんか触らずとも勝手に名乗れば済むことです。

社用名・・・なんてのが、あっても良いじゃありませんか。

ビジネスネームなら結婚しても変える必要はありません。

夫婦別姓・・・子どもが困ります。

家庭の一体感をどうするのでしょうか?

田沼・・・珍しい苗字です。ルーツを辿れば和歌山藩の足軽の家でした。

田沼意次の父・田沼意行は足軽の出身です。

和歌山藩、御三家ではありますが幕臣ではありません。

陪臣で且つ下級武士・・・地方公務員、役場の窓口係と言った立場でしょうか。

その田沼意行が遊び仲間の藩主のどら息子・吉宗に気に入られて、遊び仲間として出仕します。

吉宗自身が「部屋住み・浪人」ですから知行などもらえません。

田沼の家としては「口減らし」になります。

一人分の食料費が助かります。

ところが、和歌山藩では吉宗の兄たちが次々と亡くなって、吉宗に藩主の座が巡ってきました。

遊び友達の田沼意行も、いつの間にか殿様の側小姓、お側用人になってしまいます。

そうなると・・・足軽というわけにはいきません、士分として100石くらいはもらったでしょうか。

紀州藩でも殿様の側近として一目置かれる立場になります。

そうこうしているうちに、江戸の徳川本家では将軍が亡くなって跡継ぎがいなくなり、紀州藩の吉宗に将軍職の白羽の矢が立ちます。

・・・と言うことは、田沼意行は将軍の側用人(秘書)になってしまいました。

陪臣ではなく将軍家の旗本です。

旗本相応に600石の知行を得ます。

運が良いというか、吉宗に気に入られ続けたという点では努力もあったでしょうが、口減らしで奉公に出て 奉公した相手が殿様になって その殿様が将軍様になってしまった。

トントン拍子というか、これほどの幸運はないでしょうね。

しかも、息子は大名になり、老中にまで出世します。

親子二代ではありますが、秀吉に次ぐ出世幅ですね。

由緒ある、生まれながらの殿様(松平)が・・・

紀州の足軽の息子(田沼)に牛耳られるとは・・・

腹立たしい・・・

伝統主義の松平には「田沼の存在」自体が面白くありません。

面白くありませんが、吉宗の思うところを実現し、危機的だった幕府財政を建直したのは田沼意次なのです。

貧乏老中の懐にも、賄賂の分け前が入ってきます。

石坂浩二が演ずる松平武元・・・大奥のお局に翡翠の香炉を贈ります。

その香炉はどこから来たのか・・・?

なにかの利権の代償でしょうね。

または政策で田沼に譲った代償でしょうね。

だから老中筆頭・松平武元が「清廉潔白な君子であった」とする松平定信の記録はウソなのです。

定信にとって松平武元は「西の丸の爺」として幼い頃から世話になっています。

政権を取った後に、功労者として歴史書に爺様を美化するのが孝行の一つでしょう。

松平人脈を書く予定が、紙面が切れました。またの機会に・・・。

東海道五十三次絵図3 神奈川

三、六郷あたりで 川崎の 万年屋

鶴と亀との 米(よね)饅頭

こちゃ 神奈川急いで保土ヶ谷へ

川崎から鶴見を経て生麦へと向かいます。

写真

このあたりは海岸沿いの平坦な道が続きます。

川崎で弟子との別れを惜しんだ芭蕉が麦の穂を・・・と詠んだとおり、一面の麦畑でした。

百姓達にとっては麦よりも米の方が実入りは良いのですが水田耕作のための水がありません。

家康が開鑿した二か領用水も鶴見、生麦までは延長できていませんでした。

神奈川宿と言えば、何を置いても葛飾北斎のこの絵には敵いません。

私がこの絵に接したのは、ロンドンを旅行中の大英博物館でした。

こういう構図を思いつく・・・だけでも凄いですね。

写真

葛飾北斎もまた、蔦重が発掘した絵師でした。

若い頃の北斎は、蔦重の店で彫り師などもやっています。

絵師だけでは食えずに唐辛子売りの行商などもしていたようです。

それはともかく、街道は鶴見を過ぎて生麦へとかかります。

生麦辺りも三時のおやつ・・・ひと休みの時間になります。

「こちゃえ、こちゃえ」と茶店の呼び込みに足の疲れを覚える頃です。

生麦と言えば「生麦事件」薩摩のバカ殿と、傲慢で粗暴な英国商人が起こした国際紛争ですが、その後の「結果良ければすべてよし」で現代にまで国家間の遺恨にならなかったのは幸です。

英国でも被害者のリチャードソンへの批判が厳しいですね。無知、無礼だと・・・。

神奈川宿は足弱の老人や、女子どもにとっては最初の宿泊地になります。

江戸を発って約25km程度ではありますが、時速4kmで歩いても6時間以上です。

東京湾を見下ろす高台の宿場町、彼方に房総の山々を望みます。

海辺には生麦から横浜村にかけて漁師村が続いています。

新鮮な魚介類、江戸前の味が楽しめます。

神奈川宿を有名にしたのはペリーの黒船でした。

幕末の東京湾に突然、黒船が現れます。

幕政安定のため、造船技術の発達を制限していた幕府にとっては「船」の常識を破る「動く城」でした。

ここから幕府の迷走が始まります。

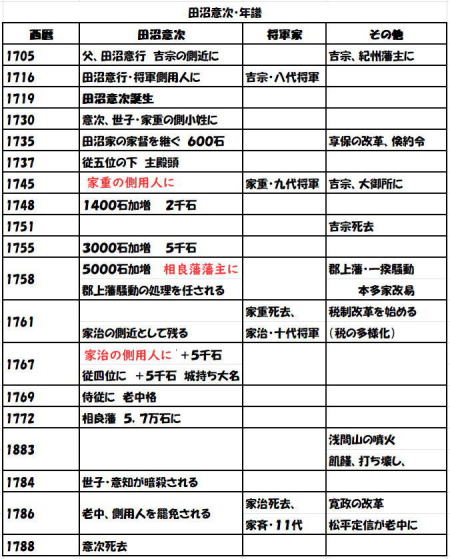

田沼意次・年譜

写真

田沼政治の狂歌

この上は なお田沼るる 度ごとに めった取り込む 主殿家来も

(頼まれる)

(殿も) 主殿頭・・・意次

田や沼や 汚れた御代を 改めて 清くぞ澄める 白河の水

白河の 清き水にも 棲みかねて 元の濁りの 田沼恋しき