てやんでぇ 第05回 松平ばっかり

作 文聞亭笑一

前回は話の筋がよく分からない展開でしたねぇ。

蔦重は版元になれず、須原屋のアドバイスで鱗形屋の下請けになります。

蔦重の子分の唐丸・・・後の北斎か?写楽か?・・・が何かの秘密持ちで、浪人者にゆすられ、泥棒を働き、ついには浪人者を殺して蓄電するという流れでした。

また、平賀源内は秩父の鉱山開発に失敗し、必死で誤魔化しを謀るという有様でしたし、田沼は「開国」すら視野に入れていたと・・・100年先の幕末に向かう予告編のようでもありました。

松平ばっかり

徳川政権もこの時代になると、熟覧期というのか・・・体制が固定化して変化に乏しくなります。

家柄・・・などという概念にこだわり、名門の傘下に入ろうと画策します。

この時代の名門と言えば徳川家、しかし、家康は御三家以外に徳川姓を許しませんでしたから御三家以外の子孫達は旧姓の「松平」を名乗ります。越前松平、会津松平、出雲松平などがそれですね。

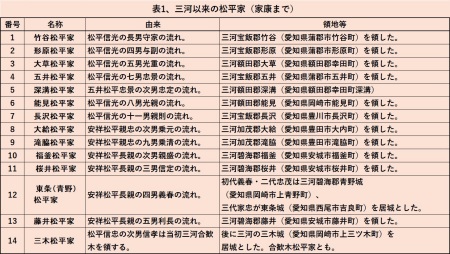

それ以前に、三河以来の松平家があります。家康以前の家系の枝別れです。

これを「14松平」と言います。Wikipediaから引用してみます。

図面

次に譜代大名が「ご褒美」や血縁で松平姓の名乗りを許されたケースがあります。

更には外様大名まで、血縁として取り込んでいきます。

これを総称して「18松平」とも言います。

「松」の字を分解すると「十八公」だとか。なんとなく・・・お遊びの世界でもあります。

図面

石坂浩二がやっている老中首座の松平武元は、この、越智松平です。

さらに、外様大名にまで松平をバラマキます。

こうなると・・・もう、日本中が松平ですね(笑)秩父鉱山

平賀源内が山師として開発を目論んだ秩父鉱山ですが、伊豆半島が日本列島に衝突して出来た後背山地の一つです。

こういった場所ではマグマの働きで金属が産出します。

伊豆の金山、甲州金山などと同様の地質ではあります。

こういう地層をスカルン鉱床と呼ぶようで、鉄、亜鉛、銅、鉛、金などの産出が期待できますが、残念ながら秩父鉱山では産出量が微量で採算に合わなかったようです。

ただ、副産物として大量に産出された石綿が「燃えない布」として火事の町・江戸で大人気を博し、目的外の副産物、これで帳尻が合ったようですね。

石綿・・・アスベストです。

現代では公害物質、危険物質として扱われますが、当時の江戸では防火着、防火壁などとして盛んに使われたようです。

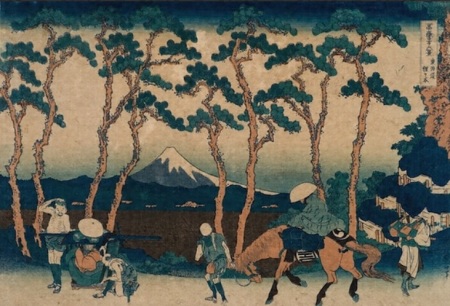

東海道五十三次絵図4 保土ケ谷

正月の箱根駅伝では昔の神奈川宿、保土ケ谷宿は無視されます。

行きも、帰りも、「横浜駅前を通過しました」とアナウンサーが絶叫し、復路では給水の場面で横浜駅東口界隈の映像が流れます。

が・・・江戸時代の横浜駅は、品川駅同様に海中です。

絵にある通り、保土ケ谷辺りまで東京湾の入り江が入り込んでいました。

つまり、東海道は海岸線に沿って大きく迂回していたのです。

広重の絵にあるのは「帷子(かたびら)橋」です。

この橋を越えて保土ケ谷宿に入ります。

保土ケ谷宿の本陣、名主、問屋の三役を兼ねていたのは苅部(かるべ)清兵衛で、元々は小田原北条家の家老職の家でもありました。

小田原開城、家康の江戸建設に協力した功績で、この地の「代官」のような役割を与えられていました。

明治維新まで、代々三役を務めた希な家系でもあります。

とりわけ10代当主の清兵衛は明治の、初代・横浜惣年寄に任じられるほどの名士でした。

神奈川、保土ケ谷、戸塚・・・この3宿が現在の横浜市ですが、江戸時代のこの地域の中心は保土谷だったようですね。

海辺の寒村、漁師村の横浜が江戸に次ぐ日本第二の大都会に成長するのは黒船以来のことです。

図

葛飾北斎も富岳36景で保土ケ谷を描きます。

この先は・・・正月駅伝でも2区の最後の難所と言われる権太坂です。

足弱にはキツいので籠、馬などを使うことが多かったのでしょう。

江戸を出てから、最初の本格的上り坂はここが初めてです。

そしてまたここが、武蔵と相模の国境の峠道でした。

現在の神奈川県庁は横浜港付近にありますが、武蔵と相模の国境のような場所ですね。

それにしても、神奈川県とは変な県です。

人口は920万人と東京に次ぐ2番目の県ですが、横浜市380万人、川崎市160万人、相模原市70万人は政令指定都市で、県政からは半独立します。

残る藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、厚木などで300万人・・・それが県知事の行政範囲でしょうか。

大阪も似たような構造で「都構想」などを掲げますが、神奈川はどうしましょうかね?

発想が関西に偏るのが政党・維新の弱みです。

都政や神奈川も含めて課題形成すれば、もう少し違った議論になりそうですが・・・。

図