てやんでぇ 第07回 籬の花

作 文聞亭笑一

蔦重のセンス、やる気、アイディア、どれも現役時代を思い出して

面白いのですが舞台が吉原・・・売春宿と言うところで筆が進みません

それにセクハラ、パワハラ、カスハラ映像の連続。

NHKの大河ドラマのテーマかなぁ。 などと 惑います。

前回のふりかえり

新参者に参入障壁を作ろうと・・・既存の地本屋仲間が画策します。

まずは花魁を使ったファッション情報誌・雛形若菜の出版権を手にした西村屋が吉原の旦那集に揺さぶりを掛けてきます。

そして自らが鱗形屋に代わって「吉原細見」の編集にかかります。

鱗形屋の版木を買い取って手直し程度で済まそうとした策が断わられ、一からの編集になりました。

吉原とは蔦重のアイディアを盗んだ花魁浮世絵で付き合いがありましたから、調査は進みます。

一方の蔦重・・・半値で倍売るという編集目標は立てましたが、具体化への道のりが見えません。

持ち歩きに便利なように薄くする・・・しかし内容は落とさず女郎のすべてを乗せる為には版を大きくします。

そして切り札となったのが「最新ニュース・瀬川襲名」の記事を入れることでした。

幼なじみの花の井の協力があってこそのホットニュースでした。

倍売るための方策は商品(本の工夫)だけではありません。

呼び売り隊という・・・太鼓と呼び込みの直売集団を組織し、出張販売をやります。

倍売る目標は達成してしまいましたね。

売れやせん・・・と高をくくっていた地本問屋が蔦重のやり方に脅威を覚えます。

海賊版で挙げられた鱗形屋も復帰してきて、蔦重憎しで排除に向かいますが・・・蔦重効果で客が戻ってきた吉原の旦那集は「身内の出版社による宣伝効果」に気づき、地本屋達の申し入れを拒否します。

花魁名跡・瀬川

吉原の花魁の中でも「瀬川」は松葉屋の大名跡でした。9代までありました。

蔦重の細見に協力した花の井は「5代目瀬川」を襲名することになります。

初代・瀬川は夫の仇討ちをした・・・として有名です。

医者の娘で、武家に嫁入りしていたのですが、その夫が盗賊に襲われて亡くなります。

家が取潰されて吉原に流れ、そこで花魁にまで出世します。

そこへ客として訪ねてきた夫の仇を・・・見事討ち果たしたと大評判になりました。

年期が明けた後は尼となって寺に入り、供養に明け暮れたと云います。

2代目、3代目は記録に残っていません

4代目・・・この人は瀬川名跡の中でも最高の才媛で、芸事を含めてあらゆる分野で他を圧倒したと云います。

江戸屋宗助という商人に身請けされて商家の後妻に入ったのですが・・・

物語では「先代は不幸にも自害した」と云っていましたね。

何があったのでしょうか?

花の井が襲名したのは5代目です。

こちらは身請けの金額が「べらぼう」だと評判になりました。

これからの物語ですから、テレビがどう描くかを楽しみにしましょう。

東海道五十三次絵図6 藤沢

痴話で口説くは 信濃坂

戸塚前 藤沢寺の 門前で

こちゃ とどめし車そ 網でひく

こちゃえ こちゃえ

藤沢と言えば江ノ島、観音様でしょうか。信仰と観光の名所でした。

遊行寺坂を下って、海岸線へと戻ります。

江ノ島の絵には急な石段らしきものが描かれていますが橋はありませんね。

当時は干潮の時を見計らって島へと渡っていました。

藤沢宿は元々が漁村でした。

とりわけ宿場の名物だったのがアワビ、サザエです。

藤沢側は砂浜ですが、江ノ島や稲村ヶ崎などには岩場があります。

海女さん達が活躍していたのでしょう。

遠浅の海岸です。遠浅海岸を利用した地引き網漁が盛んだったのでしょうか、「網で引く」

箱根駅伝の復路で、局面が展開し順位変動が起こりやすいのが遊行寺坂です。

平塚からの平坦な海岸線を走ってきた最後に、急坂が待ち構えます。

車で走っても「急坂だな」と感じますから駅伝選手には壁でしょうね。

それが遊行道場・遊行寺の門前ですから弱音は吐けません。

遊行寺・・・一遍上人が始めた時宗の総本山、修行道場でもあります。

門前を走り抜けるばかりで、一度も境内に入ったことがありません。

これを機に反省して参拝しなくてはいけませんね。

藤沢から平塚へ、現在は湘南海岸と呼ばれる人気の海岸ですが、当時の風の強い日は海風が吹き付けて、難儀をする道でもありました。

防風林の松林が街道に沿って続きます。

烏帽子岩が見えてきたら・・、茅ヶ崎ですね。烏帽子岩を、北斎流に海から撮った風景です。

写真

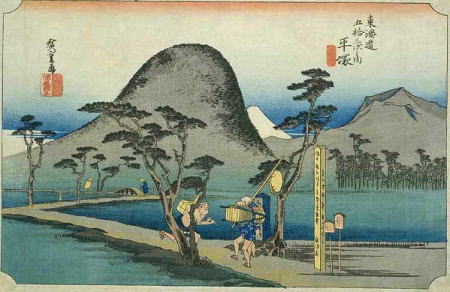

東海道五十三次絵図 7 平塚

馬入渡りて平塚の 女郎衆は

大磯小磯の 客を引く

こちゃ 小田原 評議で熱くなる

藤沢でひと休みして、茅ヶ崎の烏帽子岩を眺めながら海岸線を辿り、平塚宿に入ります。

この絵では、遠くの、道の外れに橋が見えます。

これが馬入大橋でしょうか。

馬入渡りて・・・は馬入川、馬入大橋を渡った先が平塚宿になるという意味でしょう。

広重の絵もそうですが平塚宿の手前は海岸線にそって細い一本道が延びています。

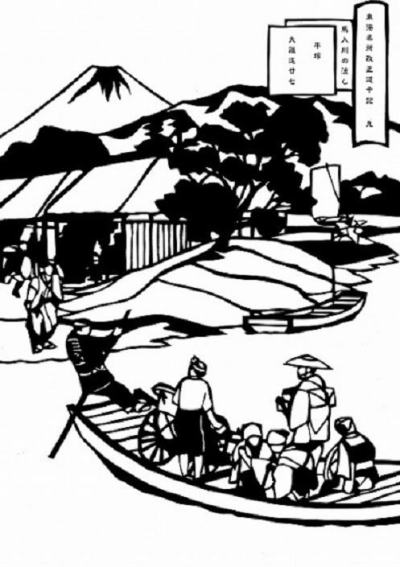

更には切り絵で「馬入の渡し」と渡船の風景が描かれています。

馬入川とは相模川の下流、平塚周辺だけで使われる通称ですが、相模川は山梨県に源流を発する大河で、川崎、横浜を始め神奈川県民にとっては飲料水の水源でもあります。

相模大橋は何度も架け替えられていますが、有名なのは鎌倉時代初期に稲毛三郎が掛けた大橋でしょう。

三郎は政子の妹を嫁にする幕閣の一人でしたが、妻を失って出家します。

入道した三郎は、妻の供養にと相模川に橋を架けました。

その渡り初めに、頼朝自らが出張してきて・・・落馬事故が起きました。

落馬の原因は、陰謀説を始め、面白おかしく小説になりますが・・・馬上での脳疾患の発作ではないかというのが常識的な理解です。

現在の地図で平塚宿をご覧ください。