てやんでぇ 第09回 花魁(おいらん)道中

作 文聞亭笑一

先週は吉原の場面ばかりで、歴史物の大河としてはなんとなく物足りない映像ばかりでした。

吉原、女郎屋の話ですから「子どもに見せられない場面」も出来てしまいますね。

まぁ、今年はそういうテーマを選んだのですから致し方ありません。

蔦重と瀬川の叶わぬ恋の背景を調べてみましょう。

吉原の女郎の殆どは親の借金の代償として売られてくる

殆ど・・・と書きましたが、自ら望んで女郎になったものは全くいません。

忘八(女郎屋の主)の娘は仲間同士の店に嫁に行きます。

女郎にはなりません。

吉原に売られてきた娘達は親の借金のカタですから、それを返済するまでは引退できません。

この期間を「年季奉公」と云い、女郎として稼ぐようになってから概ね10年が目安です。

吉原の女性の多くは7,8才~10才くらいの頃に女衒(人買い)に連れてこられます。

女の子は、まずは禿(かむろ)として先輩女郎の身の周りの世話や、行儀作法、文字、音曲などの指導を受けます。

初潮があって、女になると新造と呼ばれます。

未経験の新造を・・・振り袖新造

経験者の新造を・・・留め袖新造 (禿の時代がなかった女性が多い)

新造は「教育不十分」な養成中の身分ですから、正式には女郎ではありませんが、繁盛する時期は客を取らされることもあります。

このほかにも器量が悪くて店に出られない番頭新造、音曲専門の太鼓新造などと呼ばれる方々もいましたし、女郎を卒業しても行く場所のない「やり手」などと云うベテランもいました。

教育課程が修了すると晴れて「水揚げ」という性教育の儀式を経て、女郎になります。

が、・・・新造時代の成績次第で身分、待遇はピンからキリです。

女郎の身分は

太夫(吉原では花魁)・・・が最高位です。

その下に格子女郎、

さらに局、

そして散茶女郎、

そして最下位に端女郎

客が支払う料金も女郎の位によって一桁ずつほど違ってきます。

揚げ代

テレビでは後の鬼平・長谷川平蔵などが派手に金をばらまいていましたが、遊女の揚代、花代はどれ程だったのでしょうか。

勿論、女郎のクラスで価格差があります。

最高位の花魁(呼び出し)で一両一分(15万円)だったと云います。

が、これは表向きで、花魁に付いてくる新造や禿、やり手、太鼓持ちなどにもお捻り(チップ)が必要です。

花魁の一座敷 100万円 くらいが最低費用・・・だったようです。

その次クラスの花魁(呼び出し)でも「昼三」昼間でも三分という意味で9万円ほどですね。

ともかく、高級女郎は一人で相手をしてくれません。

取り巻きが大勢付いてきますから、高く付きます。

ちなみに格子女郎、新造で1,5万円ほどですが、こちらにも部屋代、食事代、酒代が載りますから5万円は下らないでしょう。

女遊びは高く付きます。

瀬川の身請け金 1400両

わかりやすく換算すれば、今の金額にして1億4000万くらいでしょうか。

花魁の身請けには数百両から千両・・・と言われていましたから、瀬川の1400両は江戸中の評判になりました。

現代で云うところのスポーツ選手の、契約金のようなものでしょうか。

佐々木朗希のドジャース移籍で、ロッテ球団に入るお金に相当します。

これだけのお金をポンと払う鳥山検校・・・高利貸しと云いながらも、たいした財産家です。

ともかく、瀬川(花の井)は晴れて吉原の苦界から脱出しました。

当人にとってどうだったかは当人にしか解りませんが、吉原での肉体労働、重労働からは脱出できました。

ある程度の自由も得られたでしょう。

が、身請け後のことは・・・脚本家次第ですね。資料はありません。

後に田螺(たにし)金魚という戯作者が「契情買虎の巻」という洒落本を出します。

それには、鳥山検校の没落の様子が描かれます。

変なタイトルですが・・・契情=傾城(美人)でしょうね。

遊女、娼婦・・・日本と西洋の違い

海外にも吉原のようなところがあります。

オペラの「椿姫」などはつとに有名ですし、アムステルダムの「飾り窓の女」なども観光名所の一つです。

娼婦、売春は「人類最古の商売」と言われるように世界中で行われていますが、この商売を行う者は賎民として差別を受けます。

日本のように遊郭で「年季が明ければただの人」と社会復帰が出来る国はありません。

この違いに明治期に日本を訪れた外国人達が驚いていますが、それは彼女たちが遊女になったいきさつの違いからであろうと言われています。

日本の遊郭に入る娘達は、親の借金の代償として連れてこられます。

その意味では親や家族のために働く孝女(孝行な娘)として尊敬される存在でもあります。

さらに遊郭では読み書き算盤は勿論、和歌や俳句、三味線や琴などの楽器、踊りなどの芸事、さらに武家並の礼儀作法も躾けられます。

本人の才能にも寄りますが、当時の女性としては最高峰の教養を身につけています。

一方、フランスなどにも教養溢れる高級娼婦と言われる方々がいますが、彼女たちは自らの意思で売春の世界に飛び込んできています。

家族の犠牲で遊女になる日本、自らの意思で娼婦をするヨーロッパ

その差でしょうか。

未払い客への罰則・桶伏

ついつい調子に乗って大盤振る舞い、酒だ、歌だと騒ぎ回って、さぁ会計となって金が足りなくなります。

そんな時に吉原のルールは桶伏です。

桶をかぶせて道端に晒し、金が届くまで外には出られません。

食事というか・・・握り飯は届きますがトイレにも行けません。

絵にあるように女郎達が「臭い、臭い」と笑っています。

東海道五十三次絵図9 小田原

馬入渡りて 平塚の 女郎衆は

大磯小磯の 客を引く

こちゃ 小田原 評議で熱くなる

こちゃえ こちゃへ

写真1

ようやく小田原に到着しました。

戸塚を発って、二日目の宿でしょうね。

酒匂川を輿で渡る絵になっていますが橋を架けたり、流されたりの連続だったようです。

歌には「評議で熱くなる」と小田原評定をからかっていますが、それは東海道が小田原を通っていなかった時代の話です。

江戸に幕府が出来、東海道を箱根越えに代えて、小田原には三河以来の家臣筆頭・大久保家を置きました。

そして箱根の関所を守らせます。

現在の小田原城には大久保家が建てた天守閣がありますが、この城には将軍しか泊まっていません。

大久保家が天守閣を使うことはなく、将軍用の迎賓館のような位置づけで街道を見下ろしていました。

それもあってでしょうか、10万石の大名の城にしては小さな天守閣です。

写真2

小田原と言えば小田原提灯も有名ですね。

童謡「お猿の駕篭屋」にも出てきます。

♪ えっさ えっさ えっさほい さっさ

お猿の駕篭屋だ ほいさっさ

日暮れの山道 細い道

小田原提灯ぶら下げて それ・・・

写真3

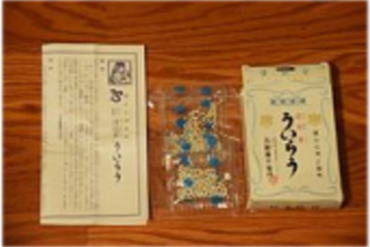

あとは名物の外郎(ういろう)でしょうか。

「ういろう」と言えば名古屋銘菓の「ういろう」がありますが、小田原名物は「薬の外郎」です。

写真4

室町時代に元から博多に亡命した医師が持ち込んだ「仁丹」のような口中清涼剤です。

博多から京都に進出し、京都から北条早雲に招かれて小田原に進出しました。

北条家滅亡後も豊臣、徳川に重宝され、小田原名物として現在にまで残ります。

小田原の外郎本店はちょっとした城のような造りですね。

写真5