てやんでぇ 第10回 その後の瀬川

作 文聞亭笑一

花魁・瀬川の身請け・・・引退で蔦重との恋には幕が降ろされましたが、吉原の身内者が女郎に惚れるなどと云うことはあり得ない話でした。

なぁ、そこら辺りがフィクションの世界ですね。

最近の時代考証は「なかった」と云うことが証明できない限り「あったかもしれない」という立場ですから・・・なんでもあり、作家の思いのままです。

この本は売れない

前回の終盤に鶴屋が「この本は売れない」とニヤリとしていました。

巻末を見ていましたね。

多分・・・売れない理由は値段でしょう。

将軍にまで献上する都合上、表紙をはじめ製本にかなりの原価がかかったと思われます。

刷りも、かなりの色を使ったでしょうね。

となれば、これまた版木の数が増えて、刷りの手間もかかって、コスト高になります。

現代の庶民感覚で云えば雑誌の一種ですから、千円以下なら手が出ますが、2千円、3千円となったら手を出しません。

売れないとなれば100両のコストが回収できませんから、蔦重も忘八達も大損です。

そこを、どう凌ぎますかね。蔦重の対応が楽しみです。

瀬川のその後

一方で、鳥山検校に身請けされた瀬川ですが、まずは検校の奥方に収まります。

吉原の女郎という制度的に拘束された立場から自由になりました。

複数の客を取ることはなくなりましたから、楽にはなりましたが、所詮は金で買われた立場ですから、検校に飼われた「籠の鳥」という立場は変わりません。

江戸市中を勝手気ままに出歩くなどは出来なかったでしょう。

ただ、検校が許可してくれたら自由が利きます。

ましてや大金持ちの旦那ですから買い物などは思いのままでしょうね。

そういう浪費型主婦になったかどうか? ともかく、2年後に検校が奉行所に検挙されるまでは贅沢な暮らしが出来たでしょう。

二年後、検校達が行っていた高利貸しの事業が、幕府の目こぼしの範囲を超えて高利になり、かつ取り立てが悪質になって、多くの小身の旗本達がその犠牲になり始めました。

これには幕府も堪忍袋の緒が切れた・・・と言った感じで取り締まりに入ります。

鳥山ばかりでなく、同業の5人の検校が検挙され、厳しい取り調べを受けます。

取り調べの結果、想定されていたよりも悪質であった事が判明し、しかも被害者に武士階級が多かったこともあって、処分は厳しくなりました。

1,検校達から借りている借金は棒引きとする・・・返済不要

2,検校達の財産はすべて没収。

3,検校達は江戸市中、名古屋市中、京大阪市中より所払い

となりました。

検校の妻妾である瀬川は所払いにはなりませんが、屋敷が没収されてしまいますから追い出されます。

どこへ行ったのでしょうか? 武家の女房に収まった・・・とも言われますし、大工の女房になった・・・とも言われます。

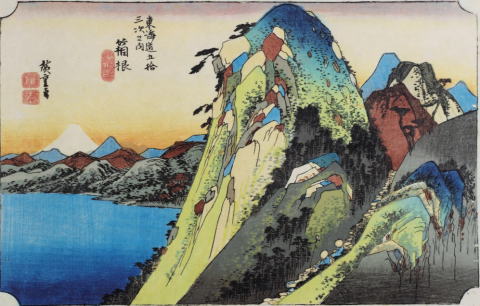

東海道五十三次絵図 10 箱根

登る箱根の お関所で ちょいと捻り

若衆の物とは 受け取れぬ

こちゃ新造じゃないよと ちょいと三島

こちゃへ こちゃへ

写真

箱根と言えば湯本から宮ノ下、強羅・・・などをイメージしてしまいますが、ここで言う箱根宿は芦の湖畔、駅伝のゴール地点界隈です。

絵に描かれているのは海ではなく、芦ノ湖でしょうか。

♪ 箱根の山は 天下の険 函谷関も 物ならず 万丈の山 千尋の谷

前に聳え 後に支う 雲は山をめぐり 霧は谷をとざす

昼猶闇き 杉の並木 羊腸の小径は 苔滑か 一夫関に当るや

万夫も開くなし 天下に旅する 剛毅の武士 大刀腰に 足毅がけ

八里の岩ね 踏み鳴らす 斯くこそありしか 往時の武士

こういう唱歌がありましたが・・・残念ながら文聞亭は二行目までしか歌えません。

興味のある方はU-tubeで聞いてください。

冒頭の「こちゃえ」の歌も、意味がよく分かりませんが・・・

多分、「出女」の話でしょう。

京に向かう女性への取り調べは厳重でした。

江戸幕府が箱根関で警戒していたのは「入り鉄炮、出女」でした。

入り鉄炮・・・江戸に武器が持ち込まれることを警戒します。

喩え少量でも時間を掛ければ謀叛、政権交代を狙ったクーデターが可能になります。

武器の持ち込みは厳しく吟味します。

出女・・・幕府は大名の妻子を人質として江戸に住まわせていました。

その人質に脱走されては、国許で謀反を起こされる可能性があります。

女性の通過には検査が厳しかったようです。

不審者は、関所婆が被疑者を裸にしてまで検査したと言いますから相当厳しかったようです。

「ちょいと捻り」 捻った紙包みには金銭、・・・いわゆる袖の下ですね。

「若衆のもの(賄賂)は受け取れぬ・・・男装の女はダメだ」

「いやいや、お役人様。お武家の若奥さん(ご新造さん)ではありませんよ」

などと、関所でのやりとりを歌っています。

武家の女房でなければ審査は甘かったようです。

箱根の関所

箱根の関所